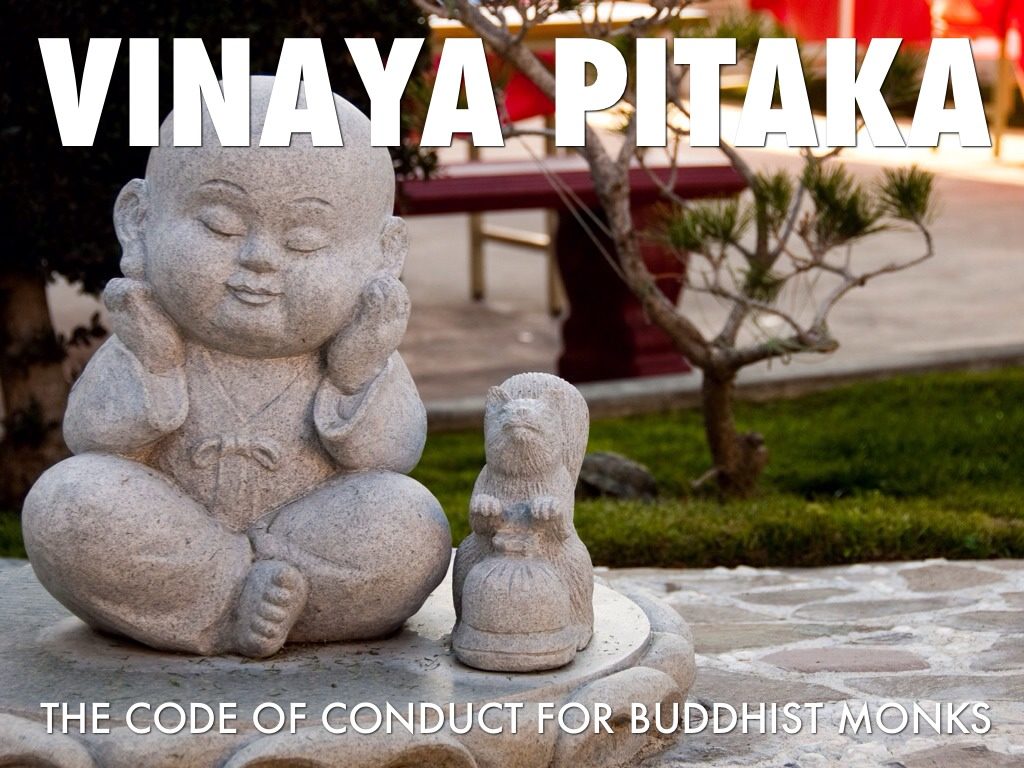

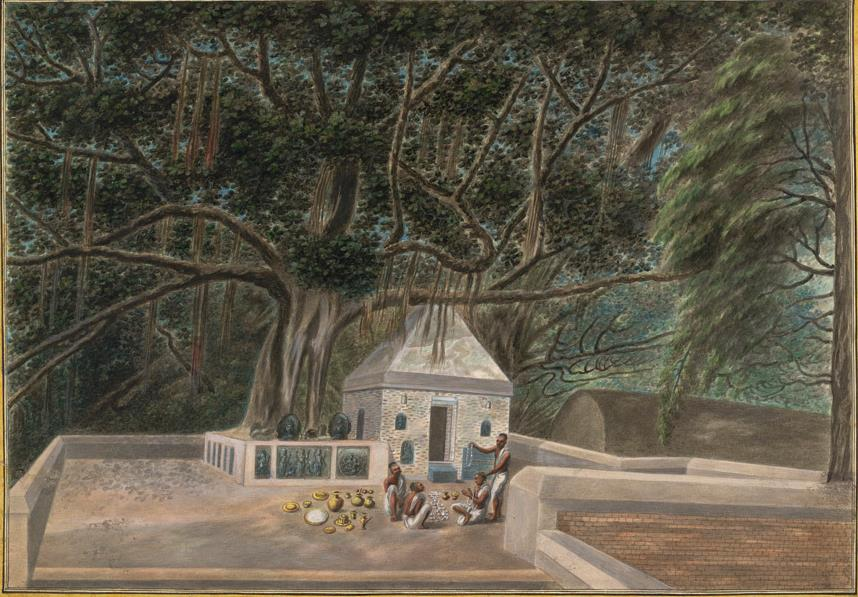

Per alcuni motivi antropologici, storici e testuali, nella scuola zen in generale e in questo blog in particolare, poco o nulla si parla dei precetti, delle regole che per secoli hanno governato la vita dei monasteri buddisti. Lo zen ha contribuito alla nascita del ’68 americano, dove libertà e trasgressione erano concetti paralleli e positivi. In passato, in Cina, la trasmissione delle norme mahayana è avvenuta, anche, attraverso prese di posizioni politiche e poi sovrapponendo varie opere (in particolare il

Brahmajāla Sūtra,

Sūtra della rete di Brahmā, probabile apocrifo cinese del V secolo) al

vinaya dei

Dharmaguptaka scelto dall’Impero di Mezzo come unico codice monastico per tutte le Scuole buddiste. Con conseguenti ricadute, quindi, in Corea, Giappone e Vietnam. Watanabe roshi, con una concisione pari alla sua non-simpatia per le regole ufficiali, soleva dire: «Fate nel modo migliore, per piacere». In Cina, in passato, vi fu chi riassunse la questione dicendo: «Non fare alcun male, attentamente praticare ogni atto di bene». In India, la stessa visuale già compare nel

Dhammapada (116): «Si deve essere rapidi nel bene, dal male si deve ritrarre la mente. Se qualcuno compie il bene in ritardo, la sua mente si diletta nel male». Certo, i casi particolari sembrano confondere e perciò, su quelle basi, sono nate le centinaia di indicazioni riferite ad ogni singolo caso, per i monaci e per le monache. Vi presentiamo qui due lavori riassuntivi di questa complessa materia. Il primo, ampio e articolato, ad opera di

Charlie Korin Pokorny, monaco americano del Soto zen, e il secondo, più riassuntivo, ad opera di

Pedro Aigo Seiga Castro, monaco spagnolo del Soto zen.