Ven, 16 Mar 2007

Il Codice Da Tokyo

- Assioma 1: il sole tramonta a Occidente, poi risbuca al mattino a Oriente. Così che l’Oriente è allo stesso tempo la negazione e la realizzazione luminosa dell’Occidente.

- Assioma 2: nel XIX secolo, il punto di contatto tra Occidente e Giappone è rappresentato dai commercianti olandesi.

Il simbolo per eccellenza dell’arte giapponese è il pittore Tokitaro, alias Tetsuzo, alias Shunro, alias Sori, alias Hokusai, alias Taito, alias Iitsu, alias Manji, per gli amici “Hokusai”. La sua vita (1760-1849) non fu meno sfuggente del suo nome; suo padre era forse un artista o forse un pulitore di specchi alla corte dello Shogun; sua madre, forse una concubina, forse la figlia di uno dei gloriosi 47 Ronin passati nella leggenda. Certo è che di fronte allo Shogun, cioè Generalissimo, il pittore non dimostrava un eccessivo timore reverenziale, visti certi sketch che si permetteva in sua presenza. Una familiarità che però non gli impedì di vivere povero e libero.

Buddista della scuola di Nichiren e fedele devoto della Stella polare considerata come divinità, Hokusai potrebbe essere considerato il massimo esponente dell’arte non-cristiana. Ma, per l’Assioma 1, proprio questo potrebbe essere il suo legame più profondo con le miniature e gli affreschi prodotti in Occidente. Del resto, per l’Assioma 2, qualche rapida occhiata all’arte occidentale Hokusai potrebbe averla gettata in occasione delle sue visite – proibitissime – a mercanti olandesi che gli richiedevano – proibitissime – pitture da esportare.

Ma soprattutto la non-cristianità ovvero, per l’Assioma 1, la profonda cristianità della sua opera nasceva dal profondo, dal modo in cui si poneva di fronte alla realtà.

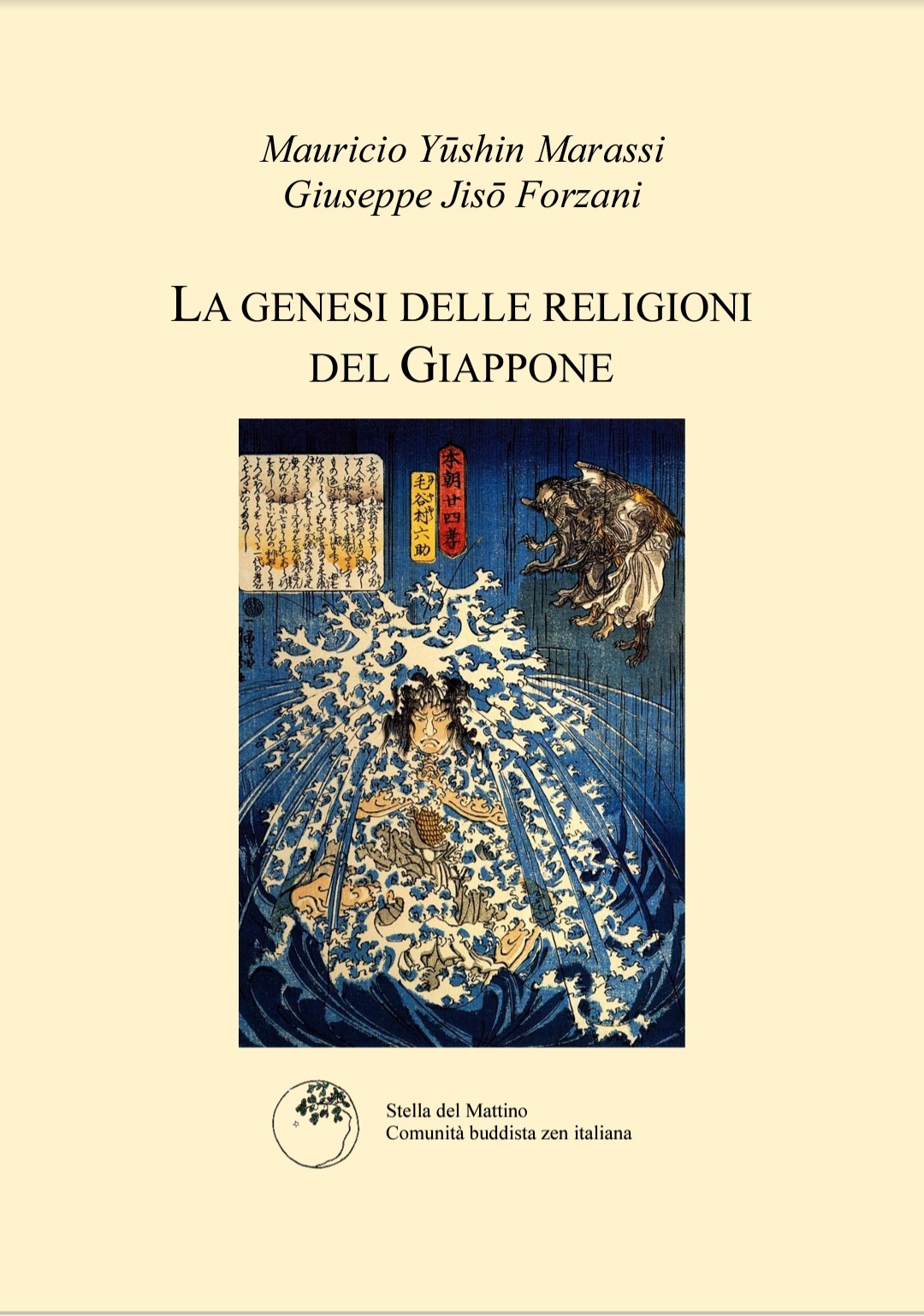

Alcuni disegni di Hokusai sembrano infatti la versione speculare, identica e contraria, di temi che hanno caratterizzato per secoli le incisioni e pitture occidentali. Si prendano le raffigurazioni moralistiche in cui la donna si specchia, e nello specchio si riflette il muso del diavolo: nella Ragazza alla toeletta di Hokusai (1797 circa; British Museum), invece, a riflettersi nello specchio è il volto sorridente di una divinità benigna. O ancora, la Madonna minacciata dalla Bestia apocalittica diventa la deliziosa Dea cinese Taichen Wang Furen e drago con lo strumento musicale qin (1798). Sarà un caso se la dea cinese è in piedi su una nuvola, e un lembo della sua veste suggerisce la forma di un serpente, come quello al tallone di Maria? Gli ingredienti sono sostanzialmente gli stessi, l’atmosfera è l’opposta.

Desiderio di negare il male del mondo? O piuttosto, sguardo di chi è avanzato in un cammino di liberazione? “Tra il samsara e il nirvana non c’è la più piccola differenza” insegnava Nagarjuna: la donna rimane donna e il drago rimane drago, ma sono visti entrambi da una prospettiva ribaltata. Il male esisterà sempre, ma siamo in grado di circoscriverlo, come l’oscuro cetaceo nella Caccia alla balena presso Goto, della serie “Mille immagini del mare”.

In numerose opere degli anni ’30 inoltre Hokusai inserisce alberi in posizioni strategiche, p.es. all’inizio di una strada o in primo piano al centro dell’immagine. In Giornata autunnale a Choko, della serie “Otto vedute delle isole Ryukyu”, a capo di un ponte che introduce in una natura incontaminata crescono due piante, una secca e una rigogliosa; fanno pensare agli alberi sullo sfondo della Risurrezione di Piero della Francesca, uno dei più sereni artisti occidentali. Dalle tenebre alla luce, per l’Assioma 1.

Resta da individuare l’autore stesso, nella fantasmagoria di immagini da lui create. Sulla copertina della sua ultima opera, il Libro illustrato sull’uso del colore (1848), compare un attivissimo pittore che tiene pennelli con entrambe le mani, tra i denti, tra i piedi! Non può essere altri che Hokusai, sebbene parecchio ringiovanito. Il suo profilo, le basette e i baffi sono identici a quelli del letterato che contempla il monte Fuji (1834-35; nella foto), il quale indossa una veste decorata con uccelli che potrebbero essere fenici. Quest’ultimo è un soggetto raro in Hokusai, ma raggiunge il suo trionfo in uno degli ultimi capolavori del maestro, la Fenice dipinta nel tempio Ganshoin a Obuse (1842-45). L’uccello è arrotolato su se stesso in modo da somigliare a un volto umano che ride. Risus paschalis, dicevano nel Medioevo occidentale. Ultima deduzione dall’Assioma 2: era un commerciante olandese anche Baruch Spinoza.